Hoje em dia não é tão comum, mas houve um tempo em que as bandas gravavam (muito) mais material do que o necessário para preencher os dois lados do vinil de seu próximo lançamento. Não é raro sabermos de discos simples que foram originalmente pensados para serem duplos, mas, por diversos motivos, tiveram seus planos alterados ou pelos autores, ou (mais frequentemente) pelas gravadoras. Com o advento do CD, ficou mais fácil colocar mais músicas em um mesmo lançamento, mas, ainda assim, certos grupos ainda mantiveram a prática de registrar mais sessões do que o necessário.

O destino destas faixas “descartadas” muitas vezes foi o fundo de algum arquivo ou a lata de lixo, mesmo! Mas, em alguns casos, estas “sobras” encontraram espaço em coletâneas futuras ou em box sets de “raridades” do artista, ou até mesmo em discos “picaretas” lançados por empresários e gravadoras (em muitos casos, para “lucrar em cima” do nome de algum artista falecido). Em outras ocasiões, existem “pérolas” que precisam ser garimpadas em bootlegs registrados ao longo dos anos, pois foram executadas apenas nos palcos, sem chegarem a ser registradas adequadamente nos estúdios de gravação.

Na minha opinião, muitas vezes estas tais faixas “descartadas” são melhores do que as escolhidas para compor o disco “oficial” lançado no mercado. Foi com isto em mente que elaborei esta lista, onde aponto cinco discos que não são necessariamente “ruins”, mas que, a meu ver, ficariam ainda melhores com algumas substituições eu seu track list, considerando o período de gravação/composição dos mesmos. Claro que este é apenas o meu ponto de vista, e todos podem discordar o quanto quiserem, e até apontar outros álbuns que tenham ficado de fora (já adianto que a parte dois desta lista está por vir). Sendo assim, vamos aos discos que penso que poderiam ter sido ainda melhores (listados em ordem de lançamento), e nos encontramos nos comentários deste texto!

1. Atom Heart Mother (Pink Floyd – 1970)

1. Atom Heart Mother (Pink Floyd – 1970)

Já vi pessoas se referindo ao “Disco da Vaca” como sendo o seu favorito na discografia do Pink Floyd, mas confesso que o mesmo nunca me “pegou” tanto quanto outros registros do grupo. Ainda que as três primeiras faixas do lado B sejam bastante aceitáveis (embora eu sempre as tenha encarado como uma continuação do que o grupo fez no disco de estúdio do álbum Ummagumma, não no sentido musical, mas por serem quase três faixas “solo” de seus respectivos autores, assim como as músicas do disco citado), eu nunca consegui compreender e apreciar devidamente a faixa de encerramento, “Alan’s Psychedelic Breakfast”. A faixa título é, dentre todas as “suítes” do Floyd, a que menos gosto, principalmente por conta da participação da orquestra, e de achar que algumas “viagens” sonoras no decorrer da composição não encaixam bem com o todo da faixa. O que acho curioso é que existem diversos bootlegs ao vivo gravados ao longo de 1970 que trazem versões “embrionárias” deste épico, chamado então de “The Amazing Pudding”, onde apenas a banda participa (sem a orquestra), e que, aos meus ouvidos, soam muito melhores que a faixa finalizada em estúdio. Nestes mesmos bootlegs do período, é quase certo, também, que o ouvinte encontrará uma música chamada “Embryo”, uma faixa psicodélica cujo início remete aos princípios da banda, mas depois abre espaço para improvisos diversos por parte do grupo, que podiam se estender de dez a quinze minutos dependendo da inspiração do quarteto. Apesar de algumas versões ao vivo terem sido lançadas oficialmente em box sets posteriores do Pink Floyd, a única versão de estúdio que conheço desta canção saiu na coletânea Works, de 1983 (em uma edição com menos de cinco minutos de duração, e que, segundo a wikipedia, foi registrada ainda durante as sessões de Ummagumma, e lançada oficialmente pela primeira vez em uma compilação com vários artistas da gravadora Harvest chamada Picnic – A Breath of Fresh Air), a qual não faz jus à qualidade de suas versões ao vivo do período. Para o meu gosto, se o Pink Floyd tivesse colocado uma versão “completa” de “Embryo” no lugar de “Alan’s Psychedelic Breakfast”, e tivesse mantido a faixa título mais próxima de sua versão inicial (“The Amazing Pudding”), Atom Heart Mother seria um disco bem mais forte, e subiria vários “degraus” no meu nível de apreciação da discografia da banda…

2. Red (King Crimson – 1974)

2. Red (King Crimson – 1974)

Red é não só o meu disco favorito do King Crimson, mas um dos meus favoritos em todo o gênero Rock Progressivo. Embora eu considere o lado A irretocável, nunca consegui entender a primeira faixa do lado B, chamada “Providence”. Gravada ao vivo na cidade que lhe dá nome, capital do estado de Rhode Island, nos EUA, esta composição é uma versão editada de um improviso realizado em um show de 30 de junho de 1974, e nunca fez muito sentido para mim. A versão completa deste improviso foi lançada oficialmente pela primeira vez no box set The Great Deceiver, de 1992 (aparecendo depois em outros lançamentos posteriores), e os pouco mais de dois minutos que “completam” a faixa dão, a meu ver, um significado completamente diferente à versão apresentada originalmente. Eu gostaria muito de ter a versão “completa” disponível em Red, ao invés da editada, mas, talvez, as limitações de tempo do vinil à época não permitissem sua inclusão. Mesmo assim, “Providence” poderia, a meu ver, ter sido substituída por um dos muitos improvisos registrados na turnê anterior (presentes tanto no citado box set The Great Deceiver quanto no posterior The Road To Red, de 2013), mas, principalmente, por uma faixa que consta nestes box sets e que nunca teve uma versão oficial de estúdio registrada, chamada “Doctor Diamond”, uma pérola desta encarnação da banda que foi “abandonada” porque o grupo não estava satisfeito com seu arranjo, fazendo com que o então quarteto nunca tenha chegado a completar uma versão “definitiva” da mesma (o que, a meu ver, é algo inexplicável, pois as poucas versões ao vivo disponibilizadas dela provam sua qualidade, ao menos para mim). Ainda que “Doctor Diamond” seja mais curta que “Providence”, os poucos minutos que “faltariam” para completar o lado B poderiam ser preenchidos por partes dos improvisos citados (até mesmo de “Providence”), e o disco ficaria, no meu entender, ainda mais forte desta forma. Para completar, quero citar que considero “Starless”, a faixa que encerra o disco, um clássico não apenas do King Crimson, mas também de todo o rock progressivo (em por que não, da música dos anos 1970), mas ainda prefiro ouvir sua versão “original” (com a presença do violino de David Cross, músico que foi desligado do grupo no início das sessões que levariam ao disco Red), presente em vários concertos ao vivo lançados oficialmente através dos anos, a qual, se tivesse chegado à forma final do vinil lançado, faria dele um registro ainda melhor para o meu gosto musical!

3. In Through the Out Door (Led Zeppelin – 1979)

3. In Through the Out Door (Led Zeppelin – 1979)

In Through the Out Door está longe de ser um dos meus discos preferidos do Led Zeppelin. Embora considere o lado B como muito bom (não curto tanto “I’m Gonna Crawl”, mas a faixa não me desagrada em quase nada), acho o lado A muito fraco, e aprecio realmente apenas a abertura com “In the Evening”. As demais três faixas, a meu ver, não fazem justiça à discografia da banda, e, se tivessem sido substituídas por três “outtakes” que viriam a aparecer posteriormente na coletânea Coda (a saber, “Ozone Baby”, “Darlene” e, principalmente, “Wearing and Tearing”, todas registradas durante as sessões de gravação de In Through the Out Door), fariam com que o disco ficasse muito mais forte do que a versão disponibilizada no mercado. Não conheço outras sobras de estúdio desta época, mas não duvido que, mesmo com os problemas que enfrentava à época das gravações (com Bonzo lutando contra o alcoolismo e Page contra seu vício em heroína), o Led teria condições de compor faixas mais fortes do que “South Bound Saurez” ou “Fool in the Rain”, e as três faixas de Coda, para mim, provam isto!

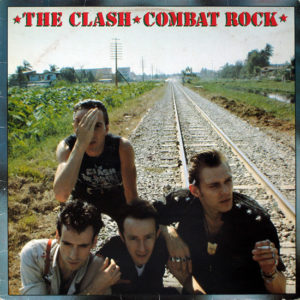

4. Combat Rock (The Clash – 1982)

4. Combat Rock (The Clash – 1982)

Já escrevi sobre este disco aqui no site, mas não quero perder a oportunidade de, mais uma vez, expressar meu desgosto com as escolhas feitas pelo grupo para este registro. Pensado originalmente como um álbum duplo chamado Rat Patrol from Fort Bragg, a versão “finalizada” produzida pelo guitarrista Mick Jones acabou sendo rejeitada por seus parceiros de banda, pelos empresários e pela gravadora da banda. O renomado produtor Glyn Johns foi então chamado para “dar um jeito” nas faixas já registradas, e, junto aos membros remanescentes do Clash (Jones quase não participou deste processo), fez diversas edições e “montagens” no material, selecionando partes para serem incluídas no que viria a ser o disco simples Combat Rock, e descartando muito do que a banda havia gravado antes da chegada do novo produtor. O resultado final do disco, apesar de ter alcançado o posto de álbum mais vendido da banda, é, para mim, um dos registros menos atraentes do Clash (perdendo apenas para o “canto do cisne” Cut the Crap, de 1985). Para o meu gosto, todo o lado B do disco poderia ter sido descartado (com exceção, talvez, de “Inoculated City”), e mesmo “Car Jamming” e “Red Angel Dragnet”, do lado A, poderiam ter suas posições comprometidas. Isto porque as sessões iniciais deixaram para a posteridade faixas muito melhores, como “Long Time Jerk” (que chegou a ser lançada como lado B do single “Rock The Casbah”), a instrumental “He Who Dares or Is Tired”, a excelente “Midnight to Stevens” (que ficou “perdida” por muitos anos até ser resgatada no box set Clash On Broadway) e duas faixas que precisavam, a meu ver, apenas de alguns ajustes para serem melhores que 75% do material final lançado oficialmente: “The Beautiful People Are Ugly Too” (lançada oficialmente na edição de quarenta anos como “The Fulham Connection”) e “Kill Time” (que foi renomeada como “Idle In Kangaroo Court” na mesma edição). Todas elas aparecerem na citada edição de quarenta anos do disco (já resenhada aqui no site), e, a meu ver, fariam de Combat Rock um disco muito mais agradável do que é, e, talvez, até aumentassem seu potencial comercial ainda mais. Infelizmente, não foi o que ocorreu, em um dos maiores “erros de julgamento” na hora de “montar” um disco que já escutei em minha vida!

5. Animal Boy (Ramones – 1986)

5. Animal Boy (Ramones – 1986)

Embora não conheça ninguém que concorde comigo, Animal Boy é meu disco favorito dos Ramones desde a primeira vez que o ouvi. A mistura do lado mais hardcore do registro anterior (Too Tough to Die, de 1984) com alguns toques mais pop dos últimos discos antes da demissão de Marky (sem esquecer do punk rock mais simples do início da carreira) agradam em cheio aos meus ouvidos, em uma combinação com uma qualidade que quase chegou perto de ser alcançada no imediatamente posterior Halfway to Sanity, de 1987, mas que não teria o mesmo nível nos discos após a saída de Dee Dee (nem no último registro com o baixista original). Mesmo assim, saber que três faixas excelentes registradas neste período acabaram relegadas a meros “lados B” na discografia do grupo nunca foi um fato muito bem aceito por mim. Me refiro a “Go Home Ann” (lado B da versão 12″ do single “Bonzo Goes To Bitburg”, e, para mim, uma das melhores composições do grupo na fase com Richie na bateria), “(And) I Don’t Wanna Live This Life” (lado B da versão 12″ do single “Crummy Stuff”, que depois foi renomeada para “I Don’t Want To Live This Life (Anymore)” na coletânea All the Stuff (And More) Volume 2), e “(You) Can’t Say Anything Nice” (lado B da versão 12″ do single “Something To Believe In”, e, das três, talvez a que eu menos aprecie). Para mim, estas canções são mais fortes que faixas como “Apeman Hop”, “Crummy Stuff” ou “Hair of the Dog”, e se, para fazer estas trocas, o fator “espaço no vinil” fosse um problema, eu não teria dificuldade em sacrificar “Eat That Rat” ou “Freak of Nature” para colocar as três “dispensadas”. Animal Boy é um discaço do jeito que saiu, mas tinha potencial para ser ainda melhor. Pena que não ocorreu, nem mesmo em reedições, pois o excelente trabalho da Rhino em relançar os discos da banda com faixas bônus e encartes mais “atraentes” parou exatamente no já citado Too Tough to Die, sendo que nenhuma reedição posterior de Animal Boy teve a “sacada” (ou a possibilidade) de incluir estas faixas (e outras demos que circulam de forma “não oficial” pelos círculos de colecionadores) na relação oficial deste álbum!

Como já escrevi, tudo isto é apenas a minha opinião, baseada no meu gosto pessoal! Já adianto que uma segunda parte desta matéria está encaminhada para ser publicada em breve (com mais cinco discos que poderiam, a meu ver, ser “melhorados”), mas deixo o convite aos leitores que coloquem nos comentários as suas sugestões de discos que poderiam ter sido “aprimorados” utilizando-se sobras de estúdio ou faixas não aproveitadas na época!