quarta-feira, 1 de maio de 2024

Em 01/05/1956: Johnny Cash lança a canção " I Walk the Line ".

Em 01/05/1969: Joni Mitchell lança o álbum Clouds

My Bloody Valentine – Loveless (1991)

Um disco tão áspero e violento como frágil e sonhador. O éter e o ácido do shoegaze levados ao seu doentio limite.

A pop tem horror ao vazio. Quando os Smiths acabaram, tinha que surgir qualquer coisa e depressa. A resposta do norte de Inglaterra foi a loucura dançante de Madchester. O sul foi mais introspectivo, oferecendo o onírico e melancólico shoegaze.

Ninguém faz uma revolução a olhar para os sapatos, pensava-se. Mas foi exactamente isso que os My Bloody Valentine (MBV) fizeram com o seu primeiro disco Isn’t Anything. Uma miríade de bandas introvertidas surgiriam na sua peugada (Ride, Slowdive, Lush). Nunca houve uma movida mais anti-movida do que o absorto shoegaze.

É claro que os MBV não inventaram a pólvora. Já os avós Velvet enxertavam melodia com ruído, deixando muitos ilustres sucessores (Sonic Youth, Dinosaur Jr., Jesus and Mary Chain). E já os Cocteau Twins faziam uma pop etérea e sonhadora. A originalidade dos MBV está em reunir estas duas tradições, nascendo assim uma pop agressiva e celestial ao mesmo tempo. Anjos cortando as asas no jardim do Éden.

Com a aclamação crítica do primeiro álbum, os MBV sentiram-se pressionados para fazer um sucessor à altura, acordando assim um monstro: o perfeccionismo patológico de Kevin Shields. Loveless demorou dois anos, 19 estúdios e meio milhão de dólares a ser feito, quase levando a Creation Records à falência. Mas valeu bem a pena todos os milímetros de exaspero provocados: Loveless é uma absoluta obra-prima, para muitos o melhor disco da sua década.

As melodias bonitas e delicadas de Loveless são soterradas debaixo de uma avalanche de ruído, reverberação e feedback. Através do uso quase constante da barra de tremolo, as notas da guitarra ondulam para cima e para baixo, estando sempre ligeiramente fora de tom, como um walkman com as pilhas no fim. O efeito é psicotrópico, distorcendo a nossa percepção da realidade, até tudo parecer um sonho. O neo-psicadelismo dos MBV é, porém, inteiramente original, revisitando a metáfora da alucinação através de texturas nunca exploradas nos anos 60.

A estranheza de Loveless decorre também do próprio processo de mistura, onde se salienta a parede de ruído das guitarras à custa de tudo o resto. As vozes suaves de Shields e de Butcher são, assim, apenas mais uma textura, um chamamento longínquo e irreal. Fruir Loveless é, pois, uma operação de resgate nos escombros, onde só depois de removermos metros e metros de distorção conseguimos, por fim, salvar a melodia mais frágil do mundo.

O típico shoegazer vive no quarto de noite e de dia, só saindo para ir comprar tabaco à bomba de gasolina e erva ao amigo dealer. No amontoado de maços vazios e sweatshirts sujas que se estende pelo chão do seu quarto, o difícil mesmo é achar os seus LPs. Mas até nisso Loveless é amigo: a sua capa rosa-choque é sempre a primeira a emergir. É rodá-lo no gira-discos até tudo ser torpor outra vez.

Ladytron – Ladytron (2019)

“Ladytron” não é um disco para ouvir todos os dias mas está cheio de uma energia furiosa, difícil de canalizar.

Há uma energia furiosa neste novo disco de Ladytron. É uma banda birraza, com canções difíceis de catalogar, muitos sintetizadores, guitarra, bateria, rock eletrónico e distorção.

Neste disco com o mesmo nome da banda encontramos uma sonoridade que até se pode considerar maligna, como se o fim do mundo estivesse para chegar e esta fosse a sua banda sonora. Esta sensação entranha-se logo na primeira faixa, “Until The Fire”, uma mescla de instrumentos em tom épico.

É o regresso aos álbuns de Ladytron, o sexto disco passados cerca de oito anos, e desde o último disco, “Gravity the Seducer”, o mundo mudou: tornou-se mais agressivo, mais violento, mais ameaçador. E a própria banda mudou. Os vários elementos andaram a vaguear por esse mundo tão diferente e o que resulta disso é esta amálgama de urgência em tom trágico.

“The Island”, por exemplo, vai crescendo na repetição, causando ligeira ansiedade até culminar no anti-clímax – em vez de uma explosão a música extingue-se, em sussurros de “We Are Savages”…

Ao contrário dos discos anteriores, Ladytron brinda-nos aqui com um trabalho mais consistente – quase sempre negro e ansioso (veja-se “The Animals”, que começa cantando “There is no Law, There is no God, There is no harm, There is no love”, ou em “Horroscope”) mas que, talvez devido a tanto tempo de ausência, não traz nada de novo.

As características do quarteto são sempre reconhecíveis, em todas as faixas, com a voz a vir das profundezas, nesse tom tão particular, os ritmos marcados pelo sintetizador e sempre frenéticos. Em “Figurine” reconhecemos bem essa evolução e esse trabalho de recolher os pedaços do mundo que a banda empreendeu ao longo dos últimos oito anos.

Já em “Tomorrow is Another Day” regressa uma ligeira calmia, como uma tempestade se dissipasse – e ficamos a aguardar o que de diferente Ladytron nos pode trazer.

“Ladytron” não é um disco para ouvir todos os dias – nem vai marcar este ano – e ouvi-lo todo de seguida obriga a um exercício de concentração mas podemos retirar algumas faixas interessantes.

James Taylor – Gorilla (1975)

James Taylor, em 38 minutos, faz uma bonita demonstração daquilo que deve ser (essencialmente) esse sentimento que, independentemente do ano, da década, da época, está sempre presente. O amor.

Não consigo perceber como é que James Taylor não é mais conhecido, reconhecido – ouvido, no fundo.

O músico norte-americano é, obviamente, creditado no seio do universo musical, no entanto, parece que, por vezes, é esquecido. Claro que os «verdadeiros» não se esquecem desta personagem tão querida da cena musical norte-americana da década de 70’ mas, ainda assim, fica a pairar no ar a ideia de que Taylor não pertence àquele grupo de músicos, poderoso e talentoso, que marcaram o passo e o tempo nos anos 70’.

Duvido que James Taylor leia estas palavras. Se, por acaso, as estiver a ler, James, peço imensa desculpa. A sua música, a sua voz e a sua guitarra são peças estruturais, não só nos alicerces musicais do século passado, mas, sobretudo, na minha vida. E isso deve-se, em grande parte, ao álbum Gorilla, lançado em 1975 – mas já lá vamos a isso.

Antes de analisar o LP em questão, sinto-me obrigado a referir que a carreira de James Taylor dependeu, numa fase inicial, do aval de Paul McCartney. Sim, do baixista/vocalista dos Beatles, daquela banda nada famosa. Estávamos em 1968 e James havia viajado para Londres, (assinara contrato com a Apple Records). Nos estúdios da companhia, James conhece, então, primeiro, Paul e, eventualmente, nos corredores da indústria, conhece George.

E agora… como é que eu digo isto? Bem… não fosse James Taylor e não havia a “Something” para ninguém. No seu álbum de estreia (James Taylor), James apresenta, na posição número seis, a faixa “Something In The Way She Moves”. Um ano depois, e depois de muitas, muitas audições, George Harrison, inspirado pela maravilha musical de Taylor, compõe e encaixa, em Abbey Road, o tema “Something”, um dos mais belos temas referentes ao amor, ao «estar-se apaixonado e devoto a uma mulher», à vida, no fundo.

Mas sobre Gorrila. Em 1975, James Taylor era já um nome forte nos ecossistemas rock-pop e rock-folk. Entre 1968 e 1975, lançara três LP’s, na altura muito bem recebidos; hoje, três clássicos (Sweet Baby James, Mud Slide Slim And The Blue Horizon e One Man Dog).

Gorilla é um projeto moderno. Apesar dos seus 44 anos, Gorilla continua a ser, hoje, um projeto moderno. O bom da modernidade – quando é «bem feita» – é que é eterna. Nem o tempo faz desabar uma peça moderna. Uma pintura «moderna» é, ainda hoje, moderna. O mesmo com um edífcio, com uma ponte, com uma cadeira ou com uma escultura.

O álbum é composto por 11 faixas que, juntas, estão connosco durante 38 minutos.

A faixa número cinco, “Gorilla”, dá, naturalmente, nome ao álbum. Aqui, como na maioria das canções do LP, estamos perante uma composição alegre, rítmica, que nos envolve numa batida apaziguante, que nada tem que ver com a crítica implícita que o autor faz, através de uma metáfora que dura a canção inteira: James está basicamente a chamar de gorila a alguém; a partir do minuto 1:50 parece até que o músico imita o animal em questão.

Mas o LP inicia-se com a faixa “Mexico”. Animada, rápida, esta é uma daquelas canções cujo propósito é obrigar o ouvinte a sorrir. É um bom começo de álbum, até porque, de uma maneira ou de outra, faz um retrato fiel daquilo que as canções seguintes serão.

De seguida, “Music”, uma ode que o músico faz, justamente, à sua religião, a Música. Leve, impossível não estar tranquilo enquanto a voz de James Taylor, abrindo os cortinados e as janelas dos nossos ouvidos, deixa entrar a luz de um bonito dia de sol.

A faixa número três é um cover de um tema de Marvin Gaye, sendo também o meu momento favorito do LP. “How Sweet It Is (To Be Loved By You)” é uma declaração de amor sincera e divertida. Durante sensivelmente três minutos, batemos o pé, construímos um sorriso com a nossa boca e acompanhamos a voz de James, que é, mais uma vez, sinónimo de «amor».

As faixas “Wandering”, “Lighthouse”, “Angry Blues” e a final “Sarah Maria” podem ser postas num grupo à parte. Apesar de assentarem na perfeição em Gorilla, estas quatro composições têm uma coisa em comum, «coisa» essa que constitui necessariamente uma diferença em relação às restantes faixas do álbum em análise: ora, as visadas são primas do country-rock, familiar tão próximo da musicalidade James Taylor. Não têm, portanto, um travo tão pop ou tão soul como as suas companheiras.

Agora estamos em plenas condições de tratar dois dos grandes momentos em Gorilla, as faixas “You Make It Easy” e “I Was A Fool To Care”. Estas duas composições são, podemos considerar, duas baladas cheias de «soul» em si. Liricamente, dizem respeito a fases antagónicas na vida do autor. Na primeira, James Taylor ainda está sob efeito daquele amor sorridente que encontramos em “How Sweet It Is (To Be Loved By You)”; na segunda, esse amor parece que se esfumou, que desapareceu e que já não volta mais.

A voz de Taylor em Gorilla conhece o seu clímax em “You Make It Easy”. Depois desse pedaço do paraíso, mergulhamos num mar de notas de saxofone, que nos acompanham até ao final da canção. Há aqui muito «soul». James Taylor, aquele miúdo oriundo da Carolina do Norte, e que só tinha ouvidos para country-rock, tem muito «soul» dentro de si. Para além dos momentos de sopro (que dominam então a canção), o nosso sistema auditivo é capaz de identificar também vibrações de cordas. Preciosas cordas. Nesta canção, importa também referir a lírica sincera do autor que, facilmente, através de simples palavras conjugadas, consegue expressar o seu amor pela sua Mulher.

Todo esse amor desaparece rapidamente na faixa seguinte. Já agora, conheci a “I Was A Fool To Care” através de um cover fabuloso de Mac DeMarco. (Ouçam!) Como gostei tanto do trabalho de Mac, vi-me obrigado a ir ouvir a canção original. Como gostei tanto da canção original, vi-me obrigado a ir ouvir o restante álbum. E foi assim que Gorilla entrou na minha vida. Hoje somos bons amigos. (E agora tudo faz sentido. A atual sonoridade do músico canadiano muito se deve, talvez, à admiração que o mesmo nutre pelo trabalho de James Taylor. Hoje, as semelhanças são mais do que muitas. Ainda bem.)

Em jeito de finalização, Gorilla é um álbum alegre, que não larga o amor. Prova disso é a faixa 10, “Love Songs”. O LP em causa é isso, é um aglomerado, um bom aglomerado, de canções de amor, umas mais felizes do que outras.

O amor é ter tudo. E é ter nada. O amor é “You Make It Easy”, mas também é “I Was A Fool To Care”.

Julia Jacklin – Crushing (2019)

Julia Jacklin: o mundo pode ser dela e é fundamental reconhecer isso para evoluir.

Julia, 28 anos, australiana, já teve mais vezes medo na sua curta vida do que muitos homens têm em 60 pelo simples facto de ter nascido mulher. Em 1977, no disco Bicho, Caetano Veloso cantava sobre uma tigresa: “Com alguns homens foi feliz/ Com outros foi mulher”. O mano bahiano não precisou de ouvir Julia Jacklin para perceber que ganhou uma lotaria genética imaginária por nascer homem. Mas nem todos são tão iluminados quanto Caetano e é por isso é essencial ouvir Julia para perceber que este mundo continua a ser bastante porreiro para homens e lixado para mulheres. Está na hora de homens, rapazes e meninos perceberem o que é estar na pele do “segundo sexo”, como lhe chamou Simone de Beauvoir. E Crushing é um excelente ponto de partida para essa jornada pela importância das letras. Além de ser um disco carregado de boa música.

O primeiro impacto ocorre logo na canção de abertura: “Body”. Num ritmo dolente, Julia conta a história de um jovem delinquente que é muito mais puto do que criminoso. Um tipo que puxa ao de cima o pior dos outros e, em particular, da namorada. A única forma de mitigar o efeito tóxico daquele apêndice canceroso de companheiro é cortando os laços totalmente, decidir fugir, zarpar para longe. E apesar do significado catártico da viagem de carro em direcção a novos rumos que a canção oferece, nem tudo é assim tão simples, como canta Jacklin. Afinal, há todo um passado e um medo que nunca vão abandonar esta miúda que canta. O tal namorado tem fotografias dela nua, numa cama que não lhe pertence e isso constitui um problema.

E aqui entra o tema que Julia não quer deixar cair no esquecimento: o ainda existente medo de ser mulher numa sociedade contemporânea. Porque mesmo depois da conquista do direito ao voto e da liberdade laboral; décadas depois do desenvolvimento da pílula e da despenalização do aborto em muitos países, ninguém pode dizer que as mulheres já não precisam de ter medo. Basta olhar para os números assustadores de mulheres que continuam a ser brutalmente agredidas e mortas pelos companheiros. Ou os casos de violação que tantas vezes nem chegam a ser denunciados. Ou então abrir qualquer site pornográfico para encontrar – em destaque, inclusive – categorias onde se anuncia com letras garridas “revenge porn” ou “ex-girlfriend gives a blowjob”. Vídeos e fotografias íntimas que podem até ter sido captadas com mútuo consentimento, mas que são liberadas para o mundo apenas por despeito ao outro e esse outro é, em grande parte dos casos, uma mulher.

É o medo de ser exposta que assola Julia Jacklin em “Body” (“I remember early days/ when you took your camera/ Turned to me, 23/ Naked on your bed/ Looking straight at you/ Do you still have that photography? Would you use it to hurt me?“), mas não vale a pena pensar que a divulgação de fotografias íntimas é o único receio que pode assombra uma mulher no século XXI. Nada disso. Não é senão uma ínfima parte e nem é, talvez, das mais graves.

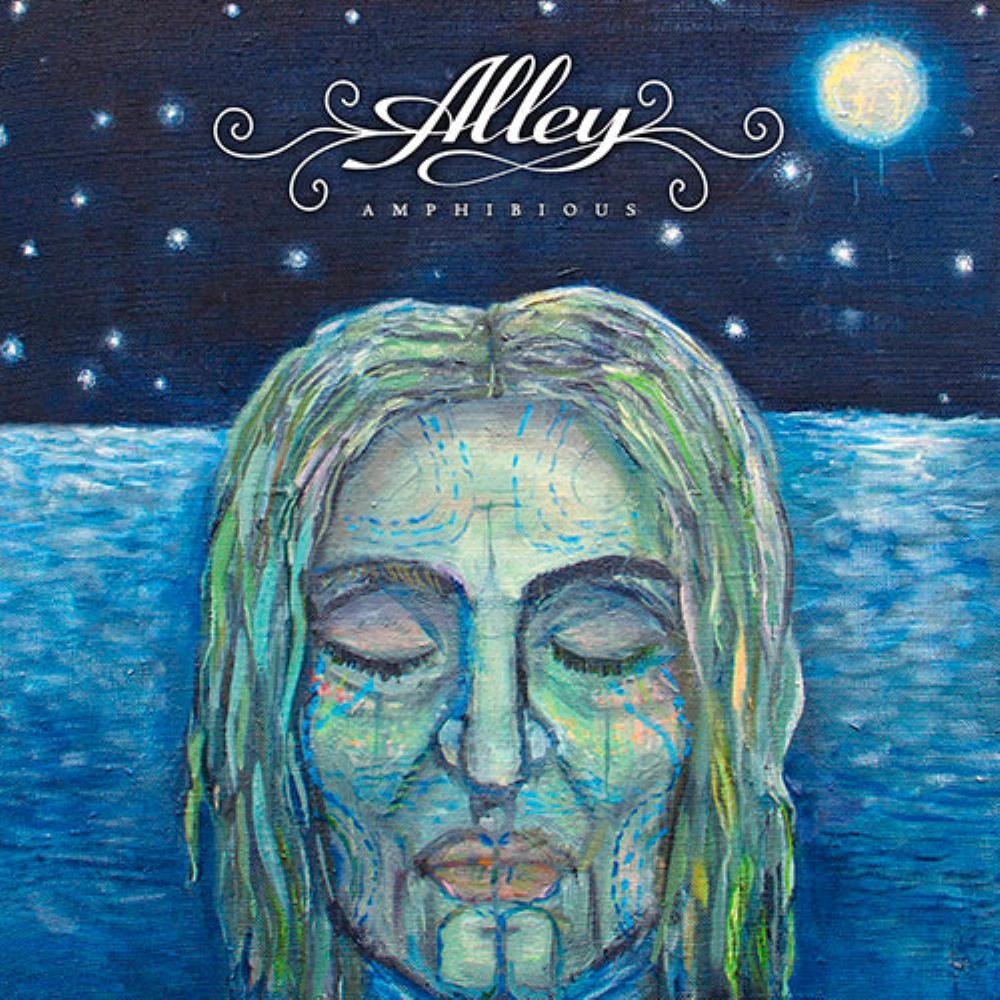

DISCOGRAFIA - ALLEY Tech/Extreme Prog Metal • Russia

ALLEY

Tech/Extreme Prog Metal • Russia

Biografia do AlleyO ALLEY foi formado em 2005 em Krasnoyarsk, Rússia. A banda toca Death Metal Progressivo em um estilo que deve muito ao OPETH, com longas canções épicas onde seções brutais de Death Metal e grunhidos baixos se alternam com passagens melódicas e progressivas. Eles lançaram seu álbum de estreia The Weed em 2008 pela BadMoodMan Music.

ALLEY discografia

ALLEY top albums (CD, LP, MC, SACD, DVD-A, Digital Media )

2008 |  2013 |

Destaque

CRONICA - MAYBE DOLLS | Propaganda (1991)

MAYBE DOLLS é um grupo australiano que teve uma breve existência no início dos anos 90 e foi formado em 1991 por Annalisse e Chris Morrow,...

-

As pessoas cantam canções de amor country desde que pioneiros do gênero, como Jimmie Rodgers e a família Carter, surgiram na década de 1...

-

Ninguém sabe exatamente o que os DJs fazem em seu console. Você os vê mover as mãos. Você os vê contorcendo seus rostos de maneiras estr...

-

Onde está a pegada? A atitude? Os peitos de fora?! “O mundo ficou mais careta depois que Cássia morreu”, lamenta Eugênia Vieira, eterna co...

.jpg)

.jpg)